„Im Schatten der Pandemie“ – so beginnt der Titel des neuen Friedensgutachtens. Die Auswirkungen von Covid-19 haben auch Sie als Friedens- und Konfliktforscher beschäftigt. Welche Gefahren für den Frieden sehen Sie durch das Virus?

Wir haben diesen Titel gewählt, weil die Pandemie viele andere Konflikte überschattet. Alles dreht sich zurzeit um Corona, dabei gibt es zahlreiche friedensgefährdende Ereignisse weltweit, wie zum Beispiel die Kriege in Syrien, Libyen und im Jemen. Es war uns sehr wichtig, diese Gefahren für den Frieden wieder ins Bewusstsein zu rufen. Darüber hinaus hat die Pandemie direkte Auswirkungen auf Gewaltkonflikte und Friedenspolitik weltweit. Die empirische Datenlage ist zwar noch recht dünn, aber einige negative Folgen zeichnen sich bereits ab: So ist zum Beispiel die Friedensdiplomatie ins Stocken geraten, weil persönliche Treffen wegen Corona kaum noch möglich sind. Besonders dramatisch ist, dass unter der Pandemie die Sozialsysteme in vielen Ländern zusammenbrechen und längerfristig wohl auch politische Systeme. Auf politischer Ebene werden wir die tatsächlichen Folgen von Corona aber erst in den kommenden Jahren absehen können.

Liegen in der aktuellen Krise aus Ihrer Sicht auch Chancen für die Friedensförderung?

Corona hat eines besonders deutlich gemacht: Das gesellschaftliche Leben kann sich sehr schnell verändern. Zum Klimawandel heißt es aus der Politik beispielsweise oft, man könne keine neue Richtung einschlagen, weil das Verhalten der Menschen nun einmal so sei, wie es sei. Aber die Pandemie macht deutlich, dass viele Menschen durchaus bereit sind, ihre Gewohnheiten zu ändern. Die Pandemie könnte ein Vorbild dafür sein, wie wir mit gesellschaftlichen Einschnitten umgehen.

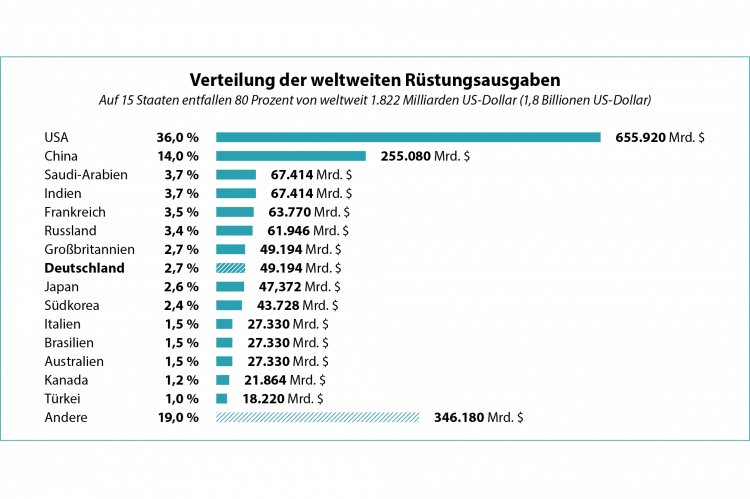

Kann Corona wirklich eine Trendwende markieren? Schließlich sind die globalen Militärausgaben 2019 weiter gestiegen, auch Deutschland gibt von Jahr zu Jahr mehr aus.

Natürlich gibt es die Hoffnung, dass angesichts der Corona-Krise stärker in Sozialsysteme investiert wird statt in Rüstung. Im Friedensgutachten fordern wir vor allem eine stärkere öffentliche Debatte darüber. Allerdings stehen die Zeichen weltweit eher auf Aufrüstung: Die globalen Rüstungsausgaben sind auf einem Rekordniveau und es deutet sehr viel darauf hin, dass sie weiter steigen werden. Wir beobachten eine Renaissance des Nationalstaats, etwa in Ländern wie Ungarn oder Polen. Multilaterale Vereinbarungen brechen weg, etwa im Bereich der Nuklearwaffen, über die globale Rüstungsausgaben in der Vergangenheit eingehegt werden konnten.

Sie sprechen die Schwächung der multilateralen Ordnung an. Anzeichen sind zum Beispiel, dass internationale Abkommen gekündigt oder nicht erneuert werden und der UN-Sicherheitsrat sich häufig selbst blockiert. Ist das auch eine Gefahr für den Frieden?

Auf jeden Fall. Wenn die multilaterale Ordnung zusammenbricht, kann das den globalen Frieden grundlegend und langfristig gefährden. Das Konkurrenzverhalten und die Konflikte zwischen den USA und China nehmen rasant zu, und Russland mischt als dritter Akteur mit. Wir fordern daher, dass sich die Europäische Union auf der globalen Bühne für die multilaterale Ordnung starkmacht. Deshalb lautet der Untertitel des Friedensgutachtens: ‚Letzte Chance für Europa‘.

Am 1. Juli hat Deutschland die Rats präsidentschaft der EU für sechs Monate übernommen. Was sollte sich die Bundesregierung aus Sicht der Friedensforschung unbedingt vornehmen?

Deutschland übernimmt die Ratspräsidentschaft in einem hochsensiblen Moment. Ich sehe darin auch eine Chance, einige Dinge geradezurücken, die in der Vergangenheit nicht so gut liefen. Ich möchte hierzu gerne vier Punkte nennen. Der erste betrifft den partnerschaftlichen Umgang miteinander: Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es in der EU viel Kleinstaaterei. Statt gegenseitiger Hilfe hat jeder nur auf das eigene Land geschaut. Ich hoffe, dass Europa und Deutschland daraus gelernt haben. Das neue Konjunkturprogramm geht hierbei in die richtige Richtung. Der zweite Punkt betrifft die Normdiskussion, die wir dringend brauchen. Denn in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass die verschiedenen EU-Partner zum Teil eine sehr unterschiedliche Sprache sprechen, was etwa Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angeht. Es geht darum, die EU nicht als einen rein wirtschaftlichen Verbund zu betrachten, sondern eine Diskussion über gemeinsame Werte zu führen. Der dritte Punkt ist uns als Friedensund Konfliktforschenden besonders wichtig: die Rüstungskontrolle auf europäischer Ebene. Gegenwärtig beobachten wir, dass die EU bereit ist, weitaus stärker in die Rüstungsforschung und -industrie zu investieren. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die gesetzten Standards der Exportkontrolle unter die Räder kommen. Wir warnen davor, dass über europäische Kooperationen in Zukunft verstärkt Rüstungsgüter in Konfliktregionen exportiert werden. Wir fordern, dass eine Europäisierung der Rüstungskooperation mit der strikten Einhaltung der Exportstandards einhergehen muss. Eng damit verknüpft ist der vierte Punkt, nämlich die Frage nach einer europäischen Identität in der Sicherheitspolitik. Zuletzt wurde dies anhand des angekündigten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland diskutiert. Gibt es eine solche europäische Identität, inwieweit stimmt diese mit der NATO überein und wo muss man eigene Wege gehen? Diese Fragen stellen sich aus meiner Sicht insbesondere für den Fall, dass Donald Trump im November wiedergewählt würde.

Durch die Corona-Pandemie geraten andere Krisen und Konflikte aus dem Bewusstsein.

Eine Diskussion über den Kurs der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik ist ja bereits im Gange. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat dafür geworben, die EU müsse ‚die Sprache der Macht‘ lernen und außenpolitisch verstärkt mit militärischen Mitteln ihre Interessen verteidigen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?

Das muss man differenziert betrachten. Im Friedensgutachten kommen wir zu dem Ergebnis, dass diejenigen militärischen Interventionen am erfolgreichsten waren, die über die Vereinten Nationen organisiert wurden. Statt europäischer Alleingänge sollten also die Vereinten Nationen den Rahmen für Interventionen darstellen. Hier sollten sich die EU-Staaten stärker einbringen. Denn in den letzten Jahren beteiligten sie sich kaum mit eigenen Kontingenten an Blauhelmeinsätzen. Das ist aber wohl eher nicht das, was Herr Borrell damit meint, die ‚Sprache der Macht‘ zu lernen. Er impliziert, die Europäische Union solle per se stärker militärisch auftreten. Der Erfolg eines solchen Ansatzes lässt sich aber nicht belegen. Ein Beispiel: In Mali bringen sich die EU-Kräfte stark ein. Doch es geht in Mali vor allem darum, europäische Interessen durchzusetzen – und diese Interessen bedingten eher eine Intensivierung als eine Überwindung des Konflikts. Solche Einsätze sehen wir daher sehr kritisch.

Das Friedensgutachten wird jährlich von den deutschen Friedensforschungsinstituten BICC, HSFK, IFSH und INEF herausgegeben. Es erscheint seit 1987 und stellt aktuell ganz klare Forderungen an die Europäische Union.

Anfang des Jahres hat Josep Borrell zudem bei einem Besuch in Äthiopien mehr europäische Waffen für Afrika gefordert. Ist das eine vielversprechende Strategie, um Frieden zu schaffen?

Auch das sehen wir als Friedens- und Konfliktforschende naturgemäß sehr skeptisch. Es mag Situationen geben, wo Waffenlieferungen sinnvoll sind, etwa bei Blauhelmeinsätzen. Hierzu stellen wir im Friedensgutachten fest, dass die UN-Einsätze am erfolgreichsten waren, die gut ausgerüstet waren. Aber Drittstaaten per se aufzurüsten, halten wir für den falschen Weg. Im Gegenteil: In den Konflikten etwa in Libyen, Syrien und in der Sahelregion sind Unmengen von Waffen im Umlauf. Desgleichen erleben wir immer wieder – etwa in Nigeria oder Afghanistan –, dass Waffen weiterverkauft, gestohlen oder erbeutet werden und damit bestehende Konflikte eher anheizen. Das Problem besteht gegenwärtig vor allem darin, Waffen einzusammeln und zu sichern.

Sie haben im Friedensgutachten schon mehrfach auf die Risiken militärischer Aufrüstungshilfen hingewiesen. Dennoch scheint es weder bei der Bundesregierung noch bei der EU ein wirkliches Umdenken zu geben. Oder täuscht dieser Eindruck?

Das Problem ist vor allem die mangelnde Transparenz. Die Bundesregierung legt nicht offen, welche konkreten Maßnahmen sie zum Beispiel unter der Ertüchtigungsinitiative in verschiedenen Ländern durchführt – welche Waffen sie an wen liefert, wo sie Waffen einsammelt, wo sie Trainings macht und so weiter. Darüber hinaus braucht es eine differenzierte Bewertung der einzelnen Einsätze. Da gibt es große Unterschiede, zum Beispiel hinsichtlich der Partner, mit denen man agiert, und was die konkrete Zielsetzung anbelangt. Ich denke allerdings schon, dass Einzelmaßnahmen der Ertüchtigungsinitiative wie etwa die Waffenlieferungen an die Kurden vor einigen Jahren in der Bundesregierung stark diskutiert werden.

Im Friedensgutachten beschäftigen Sie sich mit den Gefahren für den Frieden und richten Empfehlungen an die Politik. Welche Rolle spielt dabei die Zivilgesellschaft?

Wir beschäftigen uns immer auch mit der zivilgesellschaftlichen Komponente der Friedensförderung. Diesmal haben wir gesellschaftliche Protestbewegungen in den Vordergrund gestellt, da diese in den letzten Jahren stark gewachsen sind. Weltweit haben Menschen protestiert, etwa in Hongkong, Chile und Algerien. Der Bundesregierung fehlt eine Art Kompass beim Umgang mit diesen heterogenen Bewegungen: Auf der einen Seite vertritt sie demokratische Werte, auf der anderen Seite kuscht sie immer wieder vor autoritären Staaten, gerade wenn es um wirtschaftliche Interessen geht. Es ist aber sehr wichtig, dass sie sich mit gesellschaftlichem Protest auseinandersetzt und eine klare Linie fährt. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind dabei ein zentraler Partner.

Kundgebung von „Fridays for Future“: Die Klima- und die Friedensbewegung müssten viel stärker zusammenarbeiten, so Prof. Schetter.

Hat denn der Frieden aus Ihrer Sicht eine ausreichend starke Lobby in Deutschland, gerade auch seitens der Zivilgesellschaft? Fridays for Future hat im letzten Jahr eine unglaubliche Mobilisierung entfaltet, vergleichbare Proteste für den Frieden gab es dagegen nicht.

Das stimmt. Böse gesagt kann man mit den Friedensthemen der achtziger Jahre, etwa mit nuklearer Aufrüstung, die Jugendlichen heute nicht mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Wir sehen zwei Paralleldiskussionen: Einerseits die Friedensdiskussion mit ihrer langen Tradition, andererseits die Nachhaltigkeitsdiskussion, die die Jugend stark bewegt. Diese zwei Stränge müssten wir meines Erachtens viel stärker zusammendenken. Im Friedensgutachten widmen wir beispielsweise ein ganzes Kapitel der Frage, wie sich der Klimawandel auf den Frieden auswirkt. Über eins müssen wir uns im Klaren sein: Wenn wir das Geld einsparen würden, das wir für Rüstung ausgeben, wären viele Dinge in der Nachhaltigkeitsdebatte möglich.

Herr Prof. Dr. Schetter, vielen Dank für das Gespräch.

Prof. Dr. Conrad Schetter,

geboren 1966 in Bonn, studierte in seiner Heimatstadt unter anderem Geografie, Geschichte und Persisch. In seiner Promotion und in seiner Habilitation beschäftigte er sich mit Gewaltkonflikten in Afghanistan. Von 1999 bis 2013 arbeitete er am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn. Seit 2013 ist er Direktor für Forschung am Bonn International Center for Conversion (BICC) und lehrt Friedens- und Konfliktforschung an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehört die Erforschung von organisierter Gewalt, Interventionspolitik sowie Flucht und Vertreibung. Er ist unter anderem Mitglied des Stiftungsrats der Deutschen Stiftung für Friedensforschung und Präsidiumsmitglied der Welthungerhilfe.