Mit dem Geld, das der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern abnimmt, lenkt er die Entwicklung unseres Landes. In ihren friedenspolitischen Leitlinien hat die Bundesregierung im Juni festgelegt, dass sie ziviler Konfliktbearbeitung den Vorrang vor Militäreinsätzen einräumen will. Doch das Geld fließt weiterhin vor allem in die Rüstung.

Im Jahr 2016 haben Bund, Länder und Gemeinden nach Angaben des Bundesfinanzministeriums BMF fast 650 Mrd. € an Steuern eingenommen. Geld, mit dem man eine Menge Sinnvolles tun kann: Schulen bauen, Altenpflege bezahlen, Flüchtlinge unterbringen, schnelle Internetverbindungen legen, Bahnlinien ausbauen und vieles mehr.

Jede Sekunde 1.100 € für die Rüstung

37 Mrd. € gibt der Bund 2017 nach eigenen Angaben fürs Militär aus. Pro Tag sind das 101 Millionen, in einer Minute 70.000 und in der Sekunde 1.100 € – ungefähr das Nettogehalt eines Altenpflegehelfers.

Der Haushalt des Bundesministeriums für Verteidigung ist der zweitgrößte Einzelposten nach Arbeit und Soziales. Rund 11 % der Bundesausgaben fließen in die Rüstung. Sparsamer ist unser Finanzminister bei anderen Themen. Für die Gesundheit gibt er 4,6 % des Etats aus, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2,6, für Bildung und Forschung 5,4 %. Und auch ein Teil der Forschungsgelder geht an Waffenschmieden. 2015 und 2016 zahlte das Bundesforschungsministerium BMBF nach eigenen Angaben mehr als 13 Mio. € an deutsche Rüstungsunternehmen.

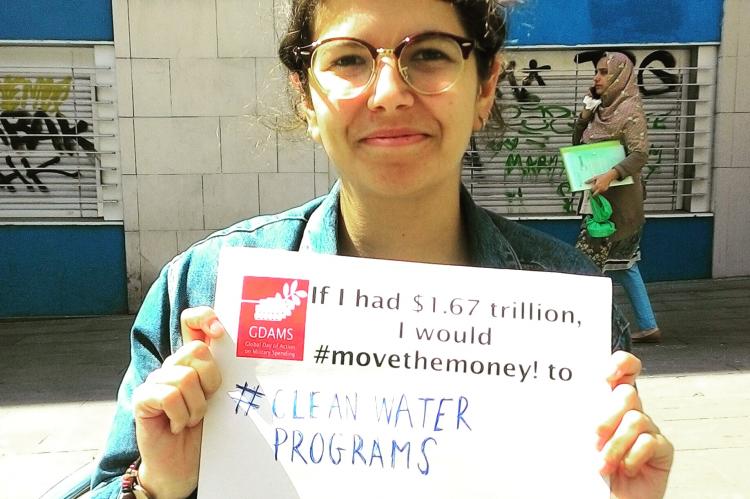

1,67 Billionen Dollar wurden 2016 weltweit für Militär ausgegeben. „Wofür würdest du das Geld ausgeben“ lautet die Frage einer internationalen Kampagne des Netzwerks www.demilitarize.org.

Landesverteidigung in aller Welt

Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee für ein Land, das von NATO- und EU-Partnern umgeben ist. Droht uns die Invasion niederländischer Campingwagen, liechtensteinischer Banker oder der Tiroler Schützen? Nein, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, wie uns vor Jahren ein Verteidigungsminister erklärte.

Bis Ende 2014 kostete allein der Militäreinsatz in Afghanistan die deutschen Steuerzahlerinnen und -zahler 9 Mrd. €. Das Ergebnis: überschaubar, wie die anhaltende Gewalt in Afghanistan zeigt.

Dennoch hat die NATO 2014 beschlossen, dass ihre Mitglieder noch mehr Geld für die Rüstung ausgeben sollen: 2 % des jährlichen Bruttoinlandsprodukts BIP. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat damals für Deutschland unterschrieben, „die Verteidigungsausgaben innerhalb von zehn Jahren auf den Richtwert von 2 % (des BIP) zuzubewegen, um die NATO-Fähigkeitenziele zu erreichen und Fähigkeitslücken zu schließen“. Nicht nur US-Präsident Trump besteht lautstark darauf, dass sich jetzt alle daran halten.

Für das Jahr 2025 rechnen die Finanzplaner mit einem Militäretat von 70 Mrd. €, fast doppelt so viel wie heute.

Das Friedensforschungsinstitut SIPRI beziffert die globalen Rüstungsausgaben 2016 auf 1,686 Billionen US-Dollar. Das sind 2,2 % der weltweiten Wirtschaftsleistung und pro Erdenbürger 228 $. Ein Zehntel dieser Summe würde nach SIPRI-Berechnungen ausreichen, um jedem Menschen eine gute Bildung zu bezahlen. Mit weiteren 10 % der Militärausgaben bekäme man alle Hungernden satt und könnte sie aus extremer Armut befreien. Weniger als die Hälfte dieser 1,686 Billionen Dollar bräuchte die Welt, um die meisten Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (die Sustainable Development Goals SDG) zu erreichen.

Recht auf Kriegssteuerverweigerung aus Gewissensgründen

Bisher müssen die Steuerzahlerinnen und -zahler in Deutschland wie anderswo zusehen, wie immer mehr von ihrem Geld in die Rüstung fließt. Seit Jahrzehnten kämpft das Netzwerk Friedenssteuer zusammen mit ähnlichen Organisationen im Ausland für ein Zivilsteuergesetz. Die Idee: Jeder und jede kann auf der Steuererklärung ankreuzen, ob das Geld fürs Militär ausgegeben werden darf. Dabei beruft sich das Netzwerk auf Artikel 4 des Grundgesetzes, der in den Absätzen 1 und 3 die Gewissensfreiheit garantiert. Wenn „niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden darf“, könne der Staat seine Bürger auch nicht zwingen, dafür zu bezahlen.

Mit dieser Begründung klagten rund 80 Friedensbewegte gegen ihre Steuerbescheide. Viele zahlten den prozentualen Anteil des Wehretats an ihrer Steuersumme nur unter Vorbehalt oder überwiesen ihn auf ein Sperrkonto. Sie wollten damit keine Steuern hinterziehen, sondern nur sicherstellen, dass ihr Geld nicht für die Rüstung ausgegeben wird.

2012 wies das Bundesverfassungsgericht eine so begründete Verfassungsbeschwerde gegen das Haushaltsgesetz als unzulässig ab. Nach Artikel 110, Absatz 2 Grundgesetz stehe nur dem gewählten Parlament das Recht zu, über den Etat zu entscheiden. Die Beschwerdeführer seien durch die Festlegung des Militärbudgets nicht „selbst, gegenwärtig und unmittelbar in ihren Grundrechten betroffen“. Der Haushaltsplan zwinge sie zu keinem bestimmten Verhalten und verletze sie daher auch nicht in ihren Grundrechten.

Nach der Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht konzentriert sich das Netzwerk mit seinen etwa 30 Aktiven und rund 140 Unterstützern „auf den politischen Weg“. Sie wollen Wählerinnen und Wähler ebenso wie Parteien von ihrem Konzept überzeugen. In den 1990er Jahren haben die Grünen mehrere Gesetzentwürfe für eine Zivilsteuer in den Bundestag eingebracht. Inzwischen führt nur noch die Linke das Anliegen in ihrem Parteiprogramm. Auch der ökumenische Rat der Kirchen hat die Forderung aufgenommen. Der pensionierte Arzt Wolfgang Steuer, einer der Sprecher des Netzwerks, engagiert sich auch in der AG Zivilsteuer der evangelischen Landeskirche Baden. Bewegen werde sich die Politik erst, wenn „Zehntausende mitmachen“. Viele Geringverdiener zahlen keine Einkommensteuer. Sie übersähen jedoch, dass zum Beispiel über die Mehrwertsteuer auch aus ihrem Portemonnaie Geld ans Militär fließt.

Neben den steigenden Rüstungsausgaben unterstützt der Bund Waffen und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen mit direkten und indirekten Subventionen.

Malala Yousafzai, Trägerin des Friedensnobelpreises 2014: „Wir brauchen 39,6 Mrd. Dollar, damit jedes Kind zwölf Jahre zur Schule gehen kann. Das klingt viel, doch die Summe gibt die Welt in nur acht Tagen für Militär aus. Das Geld ist da, es ist eine Frage der Prioritäten.“

Staatshilfen für Rüstungsexporte

Für Ausfuhren garantiert der Steuerzahler mit den sogenannten Hermes-Bürgschaften. Zahlt ein Käufer deutscher Produkte nicht, springt der Staat ein. Diese Exportförderung gewährt der Bund auch für den Export von Waffen und Militäranlagen – in den vergangenen zwei Jahren zum Beispiel für den Verkauf von U-Booten nach Ägypten (585 Mio. €) sowie ein Überwachungsradar für Algerien (100.000 €).

Für die Ausfuhr von Kriegswaffen brauchen deutsche Hersteller und Händler eine Erlaubnis des Bundeswirtschaftsministeriums, deren Einhaltung das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle überwacht. Nach Artikel 26 des Grundgesetzes dürfen „zur Kriegsführung bestimmte Waffen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht“ werden.

Trotzdem exportieren nur vier Länder mehr Kriegsgerät als Deutschland. Nach den USA, Russland, China und Frankreich ist die Bundesrepublik mit einem Marktanteil von 5,6 % fünftgrößter Waffenexporteur.

Neben NATO-Verbündeten kaufen auch Diktaturen und derzeit Krieg führende Saaten in deutschen Waffenschmieden ein: Saudi-Arabien zum Beispiel, dessen Armee im Jemen gegen die dortigen „Rebellen“ kämpft, die Militärdiktatur Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Weltweit kaufen Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, China und Algerien die meisten Waffen.

Mitte September berichtete Amnesty International von „verantwortungslosen Rüstungsexporten, die entgegen vertraglichen Verpflichtungen die Menschenrechte gefährden“. 2014 haben 92 Staaten, darunter auch Deutschland, den Waffenhandelsvertrag ATT (Arms Trade Treaty) unterschrieben. Dieser verbietet Rüstungstransfers, „wenn ein großes Risiko besteht, dass diese Waffen bei Kriegsverbrechen oder schweren Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden“.

Trotzdem habe allein Großbritannien seit Beginn des Kriegs im Jemen den Saudis Kriegsgerät im Wert von mehr als 4 Mrd. € verkauft. 80 % aller seit 2012 in den Wüstenstaat gelieferten Waffen stammen aus dem Vereinigten Königreich und den USA. Deutschland liefere Teile zu, die in britischen Rüstungsfabriken weiterverarbeitet werden. Die saudische Luftwaffe bombardiert im Jemen Schulen, Krankenhäuser und Wohnviertel und verletzt und tötet Tausende Zivilisten.

Die Bundesregierung habe zudem allein im ersten Halbjahr 2017 die Ausfuhr von Kleinwaffen im Wert von 32 Mio. € genehmigt, fast dreimal so viele wie von Januar bis Juni 2015.

Während Deutschland wie andere Länder weiterhin aufrüstet, bleiben die Ausgaben für zivile Konfliktbearbeitung überschaubar.

Die „Aktion Aufschrei“ protestiert gegen den Export von Panzern an Saudi-Arabien. Rüstungsexporte werden oft durch sogenannte Hermes-Bürgschaften aus Steuergeldern abgesichert.

Für zivile Konfliktbearbeitung in dreißig Jahren so viel wie für die Bundeswehr in einem?

So sieht nicht nur die Expertin der kirchlichen Entwicklungsorganisation „Brot für die Welt“ Martina Fischer ein „eklatantes Missverhältnis bei der Mittelverteilung für zivile und militärische Instrumente“. Für die Bundeswehr gibt Deutschland mehr als doppelt so viel aus wie für das Auswärtige Amt und die Entwicklungszusammenarbeit. 2014 teilte die Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke mit, dass sie in den Jahren 2004–2014 zusammen etwa 12 Mrd. € für Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung bereitgestellt habe – in zehn Jahren weniger als ein Drittel dessen, was jährlich fürs Militär ausgegeben wird. Hinzu kommt, dass die 12 Mrd. auch die Beiträge an internationale Organisationen wie Vereinte Nationen, OSZE und Europarat beinhalten.

Zumindest das Problem hat die Bundesregierung inzwischen erkannt. Unter dem Titel „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ hat sie im Juni ihre friedenspolitischen Leitlinien beschlossen. Darin will sie „zivilen Instrumenten den Vorrang einräumen, die Vermittlung ausbauen und den Beirat zivile Krisenprävention aufwerten“. „Völkerrechtlich zulässige militärische Gewalt“ bleibe das letzte mögliche Mittel.

Ein Jahr zuvor hatte die große Koalition unter dem Titel Peace Lab 2016 einen „Debattenprozess zur internationalen Politik“ gestartet. In Workshops, Podiumsdiskussionen und online diskutierten Fachleute und Laien darüber, wie man Konflikte entschärfen kann, bevor sie in Gewalt umschlagen. Auch das forumZFD und andere Friedensorganisationen haben dazu Vorschläge eingebracht. Kaum jemand widerspricht den Leitlinien. Doch sie greifen zu kurz. „Zivile Instrumente“, kritisiert zum Beispiel Stephan Brües, Ko-Vorsitzender des Bundes für Soziale Verteidigung BSV, „werden nicht als Alternative zu militärischen Herangehensweisen gedacht, sondern als Ergänzung.“

Sprich: Die Aufrüstung geht trotzdem weiter. Andere bemängeln, dass die Leitlinien nichts zur Finanzierung ziviler Konfliktbearbeitung und Krisenprävention sagen. So möchte die derzeitige Bundesregierung den Haushalt des Verteidigungsministeriums bis 2021 um 8,3 Mrd. erhöhen, während die Mittel des Auswärtigen Amts für humanitäre Hilfe und Krisenprävention 2018 lediglich „in Höhe von 1,5 Mrd. fortgeführt werden sollen“, heißt es dazu beim BSV. Zu viele Projekte scheiterten deshalb schon in der Planungsphase an mangelnder Finanzierung.

Dabei ist längst erwiesen, dass zivile Konfliktbearbeitung deutlich billiger zu haben ist als Militäreinsätze. Funktionieren kann die Arbeit von Polizeikräften, Mediatoren und anderen zivilen Friedensfachkräften nur, wenn sie rechtzeitig kommen und die Betroffenen an der Entwicklung ihrer Projekte beteiligen. Die Politik reagiert jedoch meist erst, wenn die Probleme eskalieren. Beispiele liefern uns die Nachrichten jeden Tag aufs Neue: die Verfolgung der Rohingya in Myanmar, der Arabische Frühling, die letzte oder nächste palästinensische Intifada, die Spannungen in Afrika von der Elfenbeinküste bis in den Kongo und so weiter. Kaum jemand interessierte sich für diese Konflikte, als sie vielleicht noch lösbar waren.

Mindestens ebenso entscheidend ist die Lösung der Probleme, die den Auseinandersetzungen zugrunde liegen. Menschen, die ums Überleben kämpfen und keine Perspektive für sich sehen, werden sich kaum auf internationale Vermittlungsbemühungen einlassen. So lange westliche Unternehmen zum Beispiel Kleinbauern im globalen Süden das Land wegkaufen oder -pachten (Landgrabbing), die Meere vor den Küsten leer fischen und mit subventionierten Exporten etwa von tiefgefrorenen Hähnchenresten den örtlichen Bauern die Existenz zerstören, wird es kaum dauerhaften Frieden geben. Ohne Frieden keine Entwicklung und ohne Entwicklung kein Frieden. Es gibt also noch viel zu tun für eine weniger gewalttätige Welt.

Robert B. Fishman ist freier Journalist und Fotograf.

Hintergrundinformationen:

Netzwerk Friedenssteuer

www.netzwerk-friedenssteuer.de

Waffenexporte

www.aufschrei-waffenhandel.de

www.waffenexporte.org

Militarisierungsindex

Der Globale Militarisierungsindex GMI des BICC (Bonn International Center for Conversion) vergleicht die Militarisierung der verschiedenen Länder und stellt einen Zusammenhang zwischen Staatsausgaben für Militär, Soziales und Gesundheit her.

gmi.bicc.de

Mit Steuern Konflikte verschärfen

Deutschland fördert wie viele andere Länder mit Subventionen die Verschärfung von Konflikten. Neben Rüstungsexporten unterstützten bisher alle Bundesregierungen die Zerstörung von Lebensgrundlagen durch Exportförderung und subventionierte Kredite für Kohlekraftwerke, Anlagen zur Ausbeutung von Rohstoffen, umstrittene Groß-Staudämme oder industrialisierte Fischfang-Flotten, die kleinen Fischern die Existenzgrundlage rauben.

Der Bericht „Talk is Cheap: How G20 Governments are Financing Climate Disaster“ belegt, wie die G20-Staaten fast ebenso viel öffentliches Geld für Öl, Gas und Kohle zur Verfügung stellen wie für saubere Energieformen. Deutschland steht bei der Unterstützung für Fossile an fünfter Stelle.